傑偪偁傞偒偺峫屆妛 擔撿奀娸偺擖峕偵偨偨偢傓彫偝側峘挰 镵旍斔偺廳梫側奜峘丂儅僌儘宨婥偑抸偄偨挰暲傒

丂 |

丂

丂

|

桘捗偺傑偪偁傞偒

擔岦撳偺撿抂丄擔撿奀娸偺擖峕偺墱偵桘捗偺挰偼偁傝傑偡丅 |

嵍丗桘捗偺徾挜丂悪懞嬥暔杮揦庡壆丂丂塃丗峘捠傝増偄偵巆傞徍榓弶婜偺僪僀僣昞尰庡媊晽偺俼俠憿憅屔 |

丂

丂

|

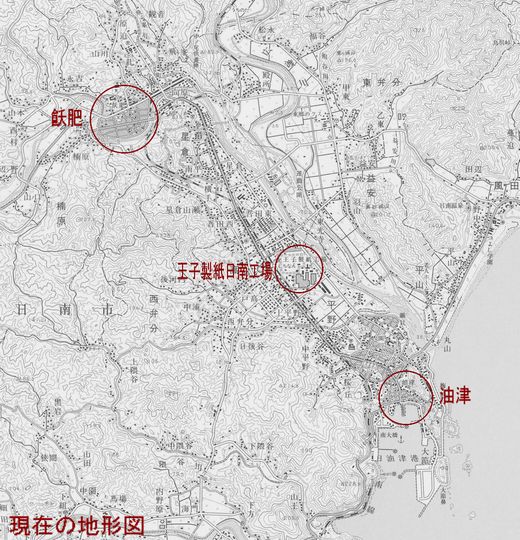

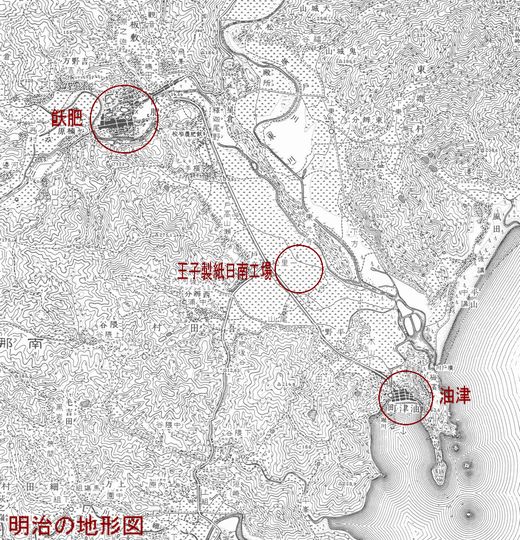

抧恾偱尒傞丂侾侽侽擭慜偺桘捗 100擭慜乮柧帯35擭乯偺抧宍恾偲尰嵼乮暯惉15擭乯偺抧宍恾傪丄岎屳偵昞帵偝偣偰斾妑偟偰傒傑偡丅丂丂仸10昩枅偵夋憸偑慗堏偟傑偡丅

柧帯婜偺抧宍恾傪尒傞偲丄嶳娫晹偵偁傞镵旍偺媽忛壓挰偲擔岦撳偵柺偟偨桘捗偵巗奨抧偑傒傜傟丄镵旍斔偺奜峘偲偟偰敪揥偟偨桘捗偺棫抧忦審偑偲偰傕傛偔暘偐傝傑偡丅 峀搉愳偼桘捗偺杒懁偱擔岦撳偵捈愙棳傟弌偰偄傑偡偑丄壨岥晅嬤偐傜桘捗巗奨抧偵捠偠傞嵶偄棳楬偑尒偊傑偡丅偙傟偼丄镵旍悪傪廙塣偵傛傝桘捗峘傑偱塣傇偨傔偵丄峕屗弶婜偵孈嶍偝傟偨杧愳塣壨偱偡丅 尰嵼偺抧宍恾傪尒傞偲丄镵旍偲桘捗偺娫丄峀搉愳塃娸堦柺偵巗奨抧偑峀偑偭偰偄傑偡丅 戝惓弶婜偵镵旍偲桘捗傪偮側偖寉曋揝摴乮尰丂俰俼擔撿慄乯偑奐捠偟偰丄徍榓13擭偵擔杮僷儖僾擔撿岺応乮尰丂墹巕惢巻擔撿岺応乯偑憂嬈傪巒傔丄怴偨側巗奨抧偑宍惉偝傟偨傕偺偱偡丅 朙晉側镵旍悪偲峀搉愳偺悈偵拝栚偟偰棫抧偟偨偙偺惢巻岺応偼丄嵟惙婜偵偼1000恖嬤偄廬嬈堳傪書偊丄戝婯柾岺応偺彮側偄媨嶈導偵偲偭偰丄墑壀偺埉壔惉偲暲傃導偺戙昞揑婇嬈偲側偭偰偄傑偡丅 徍榓25擭偺挰懞崌暪偵傛偭偰擔撿巗偑敪懌偟偨嵺丄偙偺応強偵巗栶強偑偍偐傟丄崱偱偼抧堟偺拞怱抧偲側偭偰偄傑偡丅 |

丂

丂

|

桘捗偺楌巎

擔岦崙偺撿抂偵偁傞桘捗偼丄尛搨巊偺帪戙偐傜丄擔杮偲拞崙戝棨傪偮側偖杅堈偺拞宲抧偵偁偨傝丄拞悽偵偼榒泟偺嫆揰偵傕側偭偨偲偄偄傑偡丅 |

丂

丂

|

桘捗偺棫抧忦審偲挰偺峔憿 擔岦撳偵柺偡傞奀娸慄偺偆偪丄惵搰偐傜搒堜枽傑偱偺娫偼丄枽偲榩偑岎屳偵楢傝丄奀偵偼戝彫偺搰乆偑晜偐傃丄婲暁曄壔偵晉傓晽岝柧沍側儕傾僗幃奀娸偑懕偄偰偄傑偡丅 偲傝傢偗桘捗偐傜撿嫿挰偵偐偗偰偼偦傟偑尠挊偱丄幍僣敧廳偲傛偽傟傞俈偮偺搰乆偑暲傃丄奀娸慄偵偼戝愡旲丄挅嶈丄楾僲旲丄娤壒嶈側偳丄抐奟偺枽抧宍傪昞偡応強偑悢懡偔傒傜傟傑偡丅 偦偟偰丄擖峕偵偼丄桘捗偺傎偐偵戝摪捗丄栚堜捗丄奜擵塝側偳丄屆偔偐傜塰偊偨柀偑揰嵼偡傞抧堟偱傕偁傝傑偟偨丅

摿偵丄桘捗偺擖峕偼丄擔岦撳偵柺偡傞搶懁傪暍偆傛偆偵戝愡旲偑挘傝弌偟偨奀娸抧宍偲側偭偰偄偰丄峘岥偑撿懁偵偁傞偙偲偐傜丄搤婫晽楺偺塭嬁側偳傪庴偗擄偔丄傑偝偵揤慠偺椙峘偲偄偊傞応強偱偟偨丅 峘偺杒懁偵偁傞捗偺椾偲傛偽傟傞擔榓尒嶳偺嶳捀偵偼揥朷戜偑偁傝傑偡丅 偦偙偐傜偼桘捗偺峘偲挰偺慡梕偑尒壓傠偣丄墦偔偼榢捤嶳宯偺嶳乆傗擔岦撳偵晜偐傇幍僣敧廳偺搰乆傑偱尒搉偡偙偲偑偱偒傑偡丅 偦偟偰丄怺偄擖峕偺墱偵偁傞桘捗偼丄傑偝偵揤慠偺椙峘偱偁傞偙偲偑幚姶偱偒傞偺偱偡丅

尰嵼偺桘捗峘偼丄僼僃儕乕偺敪拝偼側偔丄僐儞僥僫庢埖検傕彮検偱偡偑丄墹巕惢巻擔撿岺応偱巊傢傟傞栘嵽僠僢僾傗巻惢昳偑庢埖壿暔検偺係妱傪挻偊丄擔岦撳偵柺偟偨峘偲偟偰偼丄巙晍巙峘乮幁帣搰導乯丄媨嶈峘丄嵶搰峘乮擔岦巗乯偵暲傇擖峘慏敃悢傪屩偭偰偄傑偡丅 傑偨丄嫏峘偲偟偰偺桘捗峘偼丄偐偮偰搶梞堦偺悈梘偘検傪屩偭偨儅僌儘宨婥偵暒偄偨偙偲偼婛偵弎傋傑偟偨偑丄尰嵼偱傕丄惗慛傑偖傠椶偵偍偄偰丄撨抭彑塝乮榓壧嶳導乯丄彑塝丄挾巕乮偲傕偵愮梩導乯丄墫姌乮媨忛導乯側偳偵懕偄偰慡崙10埵埲撪偺悈梘検傪堐帩偟偰偄傑偡丅

暯惉12擭偵擔撿巗撪偺俁嫏嫤(桘捗丄戝摪捗丄塋屗)偑崌暪偟偨偺偵敽偄丄巗応摍偺嫏峘巤愝偑榩撪偺暿偺応強偵堏揮怴愝偝傟偨偨傔丄巗応偺偁偭偨応強偵偼峀偄僐儞僋儕乕僩嶸嫶偩偗偑巆偝傟偰偄傑偡丅 傑偪偁傞偒傪偟偨侾寧枛偱偼丄峀偄榩撪偵悢惽偺嫏慏偲僾儗僕儍乕儃乕僩偑宷偑傟偰偄傞偺傒偱丄悂偒峳傇奀晽偵搥傞傛偆側憐偄傪偟傑偟偨偑丄弔偐傜弶壞偵偐偗偰偼丄崟挭偵偺偭偰増娸偵夞梀偟偰偒偨儅僌儘偲僇僣僆傪枮嵹偟偨嫏慏偑懕乆偲擖峘偟偰擌傢偆偙偲偲巚偄傑偡丅

媨嶈偐傜擔撿慄偵梙傜傟傞偙偲侾帪娫20暘丄榢捤嶳宯偺嶳乆傪朌偆傛偆偵憱偭偰偒偨俀椉楢寢偺僨傿乕僛儖僇乕偼丄镵旍墂傪弌偰峀搉愳偺壂愊暯栰傪桘捗墂偵岦偐偄傑偡丅 揥朷戜偐傜偼镵旍偐傜擔岦撳傑偱偺峀搉愳壓棳偺晽宨傕堦朷偱偒傑偡丅

桘捗墂偐傜峘挰傑偱偼曕偄偰15暘掱搙偺嫍棧偱偡偑丄搑拞偵偼彜揦奨偺傾乕働乕僪偑懕偄偰偄傑偡丅傾乕働乕僪偼偲偰傕棫攈偱丄嶳宍壆昐壿揦偑揦曑傪峔偊偰偼偄傑偡偑丄奐偄偰偄傞彜揦傕攦偄暔媞傕慳傜偱丄揟宆揑側抧曽偺彜揦奨偲側偭偰偄傑偡丅

彜揦奨傪敳偗偰僀僩乕儓乕僇摪偺慜傪捠傞偲丄杧愳塣壨偺桘捗戝嫶傪搉傝傑偡丅 桘捗峘偑敪揥偟偨偺偼忛壓挰镵旍偺愳壓偵偁偭偨偨傔偱偡偑丄塣壨偺壥偨偟偨栶妱偼戝偒偐偭偨傛偆偱偡丅 嶳拞偱愗弌偝傟偨镵旍悪偺尨栘偼丄峀搉愳偲庰扟愳傪棙梡偟偰廙塣偱桘捗峘偵塣偽傟傑偟偨偑丄戝愡旲偺枽傪戝偒偔塈夞偟側偗傟偽側傜側偄晄曋偑偁偭偨偨傔丄掑嫕嶰擭(1686)丄镵旍屲戙斔庡埳搶桽幚乮摯椦岞乯偵傛傝丄峀搉愳偲桘捗峘傪寢傇墑挿1.5km偺杧愳塣壨偑孈嶍偝傟傑偟偨丅 慏嵽偲偟偰廳曮偝傟偨悪嵽偼乽曎峛乿偲傛偽傟丄僀僇僟偵慻傑傟偰愳傪壓傝丄桘捗峘偐傜慏愊傒偝傟偰偄傑偟偨丅偙傟傪賺b敵棳偟苽軅穫獊A偄傑傕娤岝梡偵峴傢傟偰偄傑偡丅

杧愳偵壦偐傞桳柤側愇嫶偑杧愳嫶偱丄镵旍偺愇岺偵傛傝柧帯36擭偵弙岺偟偨傾乕僠嫶偱偡偑丄偙偙傪搉偭偨応強偵屷暯捗恄幮偑偁傝傑偡丅 榓摵擇擭(709)偺憂寶偲揱傢傞屆幮偱偡偑丄堐怴傑偱偼壋昉戝柧恄偲屇偽傟偰偄偨偦偆偱丄屷暯捗昉傪釰偭偰偄傑偡丅屷暯捗昉偼丄恄晲揤峜偑擔岦偵偄偨崰偺桘捗弌惗偺斳偱丄恄晲搶惇偵偼摨峴偣偢丄桘捗偺抧偵巆偭偰搶惇偺惉岟偲摴拞偺埨慡傪婩偭偨偲揱偊傜傟偰偄傑偡丅 楌戙偺镵旍斔庡偺悞宧傪庴偗丄屆偔偐傜峲奀埨慡丄彜攧斏惙偺恄幮偲偟偰桘捗偺恖乆偺怣嬄傪廤傔偰偒傑偟偨丅

杧愳嫶偲峘偺娫偵偼儅僌儘宨婥偑憂偭偨挰暲傒偑巆偝傟偰偄傑偡丅 傑偖傠捠傝傗庰憼捠傝偲柦柤偝傟偨捠傝偼偲偰傕嫹偔丄楖姠憿傝憅屔側偳偺嫄戝側寶暔偑暲傇挰暲傒偼丄戝惓枛婜偐傜愴慜偵偐偗偰乽搶梞堦偺儅僌儘婎抧乿偲偟偰擌傢偭偨桘捗峘偺墲帪偺晽忣傪崱偵揱偊偰偄傑偡丅

悪懞嬥暔杮揦偺庡壆偼徍榓幍擭偵寶抸偝傟偨栘憿俁奒寶偺揦曑寭梡廧戭偱偡丅 廧戭偵偁偰傜傟偨俀丒俁奒偵偼丄幬傔偵揬傜傟偨摵斅偑奜暻傪暍偄丄嬿晹偺愇挘傝晽巇忋偘傗廲挿憢側偳偑栚棫偮榓梞愜拸寶抸偱偡偑丄崙摴220崋慄偵柺偟偰偄偰丄桘捗偺挰偱嵟傕懚嵼姶偺偁傞寶暔偱偡丅

|

丂

丂

傑偪偁傞偒丂僨乕僞

|

傑偪偁傞偒擔丂丂丂丂俀侽侽俉擭侾寧 嶲峫帒椏 嘆乽抧恾偱尒傞昐擭慜偺擔杮乿彫妛娰 巊梡抧恾 嘆1/50,000抧宍恾乽镵旍乿暯惉15擭廋惓 嘇1/50,000抧宍恾乽镵旍乿柧帯35擭應恾 丂 |