|

まちあるきの考古学 男山の西麓にたたずむ 京街道沿いに残るかつての遊郭町

|

|

橋本のまちあるき

橋本は、西国街道の山崎の対岸にあり、京街道(大坂街道)沿いにできた遊郭町を起源としてます。 |

左:京街道沿いに並ぶ遊郭建物 右:淀川縁の風景 |

|

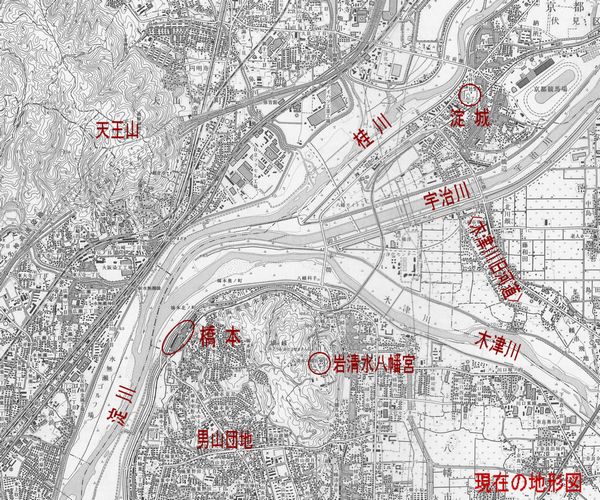

地図で見る 100年前の橋本 現在の地形図と約100年前(明治時代)の地形図を交互に表示して見比べてみます。 京都の裏鬼門を守護する岩清水八幡宮は男山の頂上東側に位置して、西麓で淀川沿いにあるのが橋本の町です。 男山と天王山に挟まれた場所に向かって、桂川、宇治川、木津川の三河川が集まり、男山の北麓で合流して淀川となり、大阪平野に流れ込む様子がよく分かります。 両時代の地形図を見比べると、明治期の宇治川の河道と現在のそれとは大きく違うのが目に付きます。 宇治川は明治後期に現在の河道に付け替えられたのですが、実は、木津川も、この地形図が作られる前の明治初期に今の河道に付け替えられており、旧河道が堤防跡として明治期の地形図に表されています。 つまり、三河川は江戸末期まで淀城の周囲で合流したことになります。 逆に言うと、淀城は三河川の合流地点にあった小高い丘に築かれた城であり、その周囲は古来からの洪水の頻発地域だったといえます。 男山と天王山の狭い区間には、東海道新幹線、JR京都線、京阪本線、阪急京都線の鉄道4路線、そして、国道171号線(西国街道)、旧京阪国道(旧国道1号線・京街道)、名神高速道路など、数々の幹線交通が通過する地域となっています。 橋本の町はそんな場所に立地しています。 |

|

橋本の歴史

橋本は、奈良時代に行基が架橋したと伝わる山崎橋の袂にあたることから、その名がついたといわれています。その後、山崎橋は文禄年間の架橋を最後に架けらることはなくなり、代わって渡し船が対岸の山崎との間を結ぶようになります。 |

|

橋本の立地条件と町の構造 橋本の町は男山の西麓にあります。 男山は京都盆地と大阪平野を隔てる標高143mの鳩ヶ峰の別名ですが、その南側には男山丘陵とよばれる丘陵地が南に5km近くにわたり続き、昭和40年代以降に開発された公団男山団地などの住宅地が広がっています。

男山山頂の東側には岩清水八幡宮が鎮座しています。 京の鬼門(北東)に位置する比叡山延暦寺と対峙して、京都の裏鬼門(南西)を守る王城守護神として、古来より朝廷や京貴族の篤い信仰を受け、源氏宗家を始め多くの清和源氏の武神として崇められてきました。 八幡宮本殿は、北東にある都を守るように南西方向を向いており、京阪八幡宮駅からケーブルで上ると八幡宮の裏側に着くので、参道に出るにはぐるっと回り込まなければなりません。 一般的な神社の配置とは少し異なっています。

男山は淀川を形成する三河川の合流点に位置しています。 伊賀青山に源を発し京都府南部の水を集める木津川、南丹市美山町を源として保津峡をくぐって京都盆地西側を南流してきた桂川、そして、琵琶湖の水を運んでくる宇治川。この三河川は淀の先で合流し、淀川と名を変えて男山の南西麓を沿うように悠々と流れて大阪平野に躍り出ます。 男山山上の展望台からは三河川の合流の様子が一望できます。

また、淀川を挟んで対峙する男山と天王山の間は、京から大坂や西国に通じる交通要所でもあります。淀川の右岸(北側)で天王山の麓を通るのが西国街道、そして、左岸(南側)で男山の麓を通るのが京街道(大坂街道)でした。 江戸時代、淀宿と枚方宿の中間に形成された間宿が、遊郭町としての橋本であることは既に述べた通りです。 橋本の渡舟場は、石清水八幡宮の最寄の港としても賑わい、参詣に訪れる多くの人々が往来しようで、これが遊郭町が形成された理由だと思います。 町は淀川に沿って南北に細長く展開していています。 遊郭町は、中心部から少し離れた場所に集められるか、街道筋から一本外れた通りに形成されるのが一般的ですが、橋本では地形の制約からか、街道沿いに遊郭が並んでいます。

京阪橋本駅を下りて、少し歩くと直ぐにかつての遊郭町の町並みが現れます。 にわかに町並みが古び、格子をはめた町屋が軒を並べ、僅かに艶かしさをもった花街の残影がそこにはあります。京街道を引き継いだ国道1号線が、町から外れた場所に通ったために、町並みは温存されることになったようです。 現在では、普通に民家として使われているようですが、街道沿いの正面意匠はかつての遊郭の面影をよく残しています。

二階の木製欄干や細い堅格子、幾何学的な小窓や鮮やかな色彩の外壁など、典型的な妓桜建築が並んでいますが、特にディテール部分に見るべきものがあります。 緻密な彫刻や硝子をはめた欄間飾り、窓の庇裏に施された格天井、玄関には銅葺きの円形庇、緑色ダイヤガラスの4枚引違い窓など、作りの良い小粋な造作が綺麗に残されています。 町並み保全のための特別な措置がとられているようには見えませんが、住居となっているにも関わらず、それぞれの建物は大きな改造もされず、手入れが行き届いていることに驚きました。

淀川の護岸は高い堤防になっていて、圧倒的な存在感で橋本の町を水害から守ってくれています。 堤防の内側には大谷川と称される排水路がありますが、その川沿いの風景が、舟渡し場のあった頃の川岸を思わせます。 かつてはここから多くの旅人が上陸し乗船していたのでしょう。 そして、旧遊郭の二階の軒と同じくらい高さのある巨大な堤防をみると、橋本の町が過去来より度々水害に会ってきたことが容易に想像できます。

|

まちあるき データ

|

まちあるき日 2008年2月 参考資料 使用地図 ①1/25,000地形図「淀」平成17年修正 ②1/20,000地形図「明治前期 関西地誌図集成」明治23年測図

|