|

まちあるきの考古学 豪雪地 津軽の陣屋町 こみせの連なる町並み

|

|

黒石のまちあるき 黒石は豪雪地帯で知られる津軽平野にあります。 ここには積雪時の道となる「こみせ」が残っていることで有名です。 関東地方の豪壮な店蔵、繊細な堅格子の京風の商家、海鼠壁と本瓦葺き大壁造りの瀬戸内の商家、これらとは違う町屋が黒石にはあります。 トタンで葺いた緩勾配の切妻屋根、段組の梁と束をみせる真壁造りの妻面、横長の出格子窓、そして長々と連なる建具の入る「こみせ」、これが黒石の典型的な町屋建築のようです。 雪がちらつき最高気温が氷点下という、関西人には到底信じられない厳寒下でのまちあるきでした。 |

中町の町並み 津軽地方独特の商家とこみせが残る |

|

黒石の歴史 明暦二年(1656)、弘前藩主・津軽信義の急死により、その長男信政の後見役に任じられた叔父の津軽信英が弘前藩四万七千石から五千石を分知され、黒石津軽家を創始したことから、陣屋町黒石の歴史は始まります。 |

|

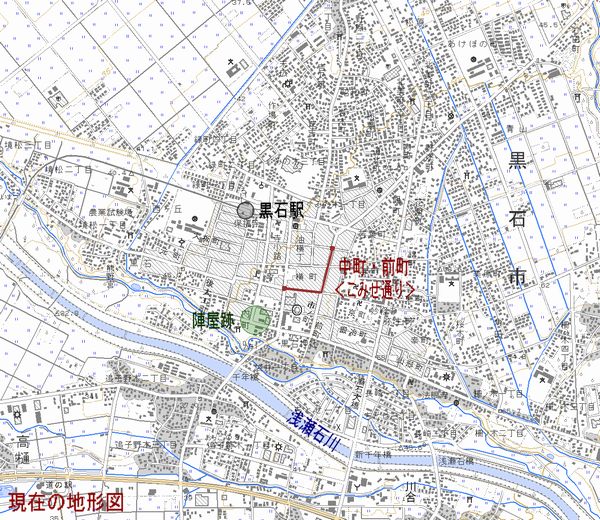

黒石の立地条件と町の構造 黒石は青森県の中央部にあり、西に岩木山と津軽平野をひかえ、東に八甲田連峰を望み、浅瀬石川右岸の河岸段丘に位置しています。 浅瀬石川は、十和田湖北西で八甲田山系の櫛ケ峰(標高1,516m)に源を発し、黒石温泉郷をぬいながら西へ流れ、黒石の南を西流して岩木川に合流する河川です。

江戸時代の黒石藩主津軽家の陣屋は浅瀬石川沿いの町の南端にありました。現在の市民文化会館、御幸公園、黒石神社のある場所です。 陣屋の北には武家屋敷地の内町があり、その外側に中町などの町屋町と寺町が配されていました。 陣屋の東側にあって南北に長い中町と前町は、北へは青森、南は弘前へと通じる江戸期の街道筋にあたり、造り酒屋、米穀店、呉服店、味噌醤油の醸造などが軒を連ねる黒石の町屋町として栄えてきました。

JR弘前駅から弘南鉄道に乗り換え、岩木山を左に見ながら、南津軽の平野を蛇行して走る2両連結の車両は、出発してから約30分で終着駅「黒石駅」に到着します。駅前にはスーパーが一軒、北隣には広いロータリーがあり、国鉄黒石駅の名残りのようにみえます。 まちあるき当日は真冬日で、積雪は少なかったものの雪がちらつき、最高気温が氷点下の中で、すっかり萎えてしまった気持ちを奮起こして、一目散に「こみせ」の連なる中町を目指して歩きました。

中町には江戸期に建てられた大きな商家が残っています。 緩やかな勾配の巨大な切妻屋根の架かる二階建てで、数段重ねの束と梁をみせた真壁作りの妻面には、横長で庇のついた出格子窓があり、長く突出した母屋は破風で隠すことをしていません。 これが津軽地方の典型的な商家建築のようです。 そして、どの商家も一階部分に「こみせ」を連ねています。

「こみせ」は、道路から一間ほど引いて建物を建て、その間に庇を張り出してアーケードのような通路空間を作り出した、雪国独特の「出し合い道」です。 新潟県では「雁木」とよばれ、高田(上越市)には日本一の長さを誇る雁木の町並みがあります。 総延長は高田ほどではありませんが、一軒の間口が広いため、高田の雁木に比べて連続性が感じられます。また、黒石の「こみせ」は、冬には庇の柱間に板戸や障子戸を落とし込み、通路に雪や風が吹き込むのを避ける造りとなっている所にも大きな特徴があります。

中町にある高橋家は、屋号を「米屋」といい、その名の通り米や穀物を中心に醤油や味噌などを取り扱っていた黒石藩御用達の商家でした。 主屋は宝暦年間(1760頃)に建てられたといわれ、間口10mの奥行き20mもある切妻中二階の大きな建物です。屋根はトタンで葺かれているようですが、玄関は吊り上げ式の大戸で、吹き抜け天井や出格子窓をもつ、典型的な津軽商家の形態をみせてくれます。

同じ中町にある鳴海家は、文化三年(1806)創業の造り酒屋ですが、間口十八間弱、奥行四十三間半もある大きな主屋は、創業以前からあったようで築200年以上経過しているとされています。 主屋の裏にある大きな土蔵は大正2年の建築ですが、漆喰塗りの外壁には、観音開き戸に臥梁風のデザインを施して積石造のように見せ、腰壁にレンガを用い、大きな軒裏を曲線の張物で仕上げる等、ちょいとモダンなディテールが特徴的です。 また、ここで試飲させて頂いた吟醸酒が美味しく、二合瓶を3本も購入してしまい、雪の中持ち歩く羽目になってしまいました。

まちあるきで見つけた面白い家屋を紹介したいと思います。 下左の家屋は一軒普通の町屋に見えますが、二階建て家屋の一階部分を歩道として開放した造り込み式の「こみせ」です。引違い戸が入っているため分かり難いですが、一階妻面に出入口があります。かつての「こみせ」をアルミサッシ戸で閉鎖して、屋内に取り込んだのだと思います。 下右の写真に映っている土蔵(山田肥料店)は津軽では珍しい店蔵ですが、屋根だけでなく棟や鬼瓦までトタンで覆っているのが雪国らしいです。

下の写真の入母屋造り平入りの商家は、明らかに他の津軽商家とは違っています。 二段の出梁に支えられた出桁からは、細やかな垂木が伸びて庇を支え、出梁と垂木の小口一つ一つに銅板が巻かれています。 むくりのついた屋根は銅板で葺かれてあり、二階の軒は高く、細格子の上には明り取りがあります。 そして何よりも驚くのが戸袋です。 硝子細工のような意匠を施し、銅板葺きの庇を支える二段の垂木の小口にも銅板が巻かれています。 大正期から昭和初期にかけての遊郭建築だと思うのですが、一階の扉が引き違いのサッシに入れ替えられている以外は改造された形跡がなく、保存状態が極めて良好なことが更に驚きです。

黒石の町には、独特の火の見櫓が残っています。 二階建ての建物の屋根上に櫓を載せたもので、建物全体が赤色で塗られて、硝子窓の物見台が最上部に備わっています。町には3~4棟が残されているそうですが、中には望楼式のものもあり、町並みのアクセントとして重要な建物になっています。

|

まちあるき データ

| まちあるき日 2009年12月 参考資料 ①「歴史の町なみ 北海道・東北篇」保存修景計画研究会」 使用地図 ①国土地理院 地図閲覧サービス

|