|

まちあるきの考古学 青梅縞と成木石灰で栄えた 青梅街道の土蔵商家と看板建築の町並み

|

|

青梅のまちあるき 青梅は、多摩山系から武蔵野に出る場所に成立した渓口集落で青梅街道の宿場町でした。 |

左:青梅街道にある江戸後期建築の旧稲葉家住宅 右:青梅駅近くには看板建築も多い |

|

青梅の歴史 青梅は、甲州裏街道の宿場町であるとともに、成木石灰の集積地、青梅夜具地の生産地として歴史を刻んできました。 |

|

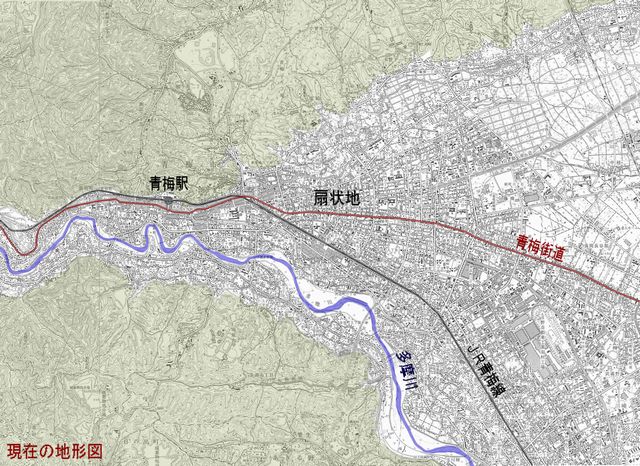

青梅の立地条件と町の構造 青梅は多摩川が武蔵野台地に流れ出る場所に成立した典型的な渓口集落です。 多摩川は、秩父山地の笠取山付近を源流として、山地に深い多摩渓谷を刻みながら東流し、青梅の先で関東平野にでて扇状地を形成しています。 多摩川の扇状地は、東青梅駅付近を扇央として東側一帯に広がり、地形に沿った扇状の道路配置など、地理の教科書に載っているような典型的な扇状地形を見ることができます。

青梅の中心市街地は、旧宿場町のあった青梅駅南側付近の青梅街道沿いです。 JR青梅線と青梅街道(国道414号線)は、多摩川左岸の河岸段丘上を通っていて、北側は永山丘陵が連なり、南側は多摩川渓流に向かって急勾配で下っています。

大きく蛇行しながら流れる多摩川は、砂礫でできた広い河川敷を形成していますが、その一つの釜ヶ淵は公園として整備され市民の憩いの場となっています。 青梅駅周辺と釜ヶ淵公園とでは、標高差で50m近くもあり、JR青梅線と青梅街道(国道411号線)が、多摩川河岸段丘上に通っていることが分かります。

青梅村の総鎮守が、応安二年(1369)に勧請したとされる住吉神社です。 本殿、幣殿、拝殿の全てが江戸時代に建立された貴重なもので、毎年5月の青梅大祭には12台の山車が奉納されます。 社殿は永山丘陵から南に突き出た尾根筋の先端にあり、青梅の町を見下ろすように鎮座しています。そのため、社殿の裏を通るJR青梅線は、尾根筋を分断して通過しています。

まちあるきの日は青梅大祭でした。 青梅街道は、はっぴ姿の町衆と露店と観光客で溢れ、歩くことすら難しいほど混雑していました。 江戸末期、住吉神社の氏子五町が山車を曳いたのが始まりで、戦後には周辺の7町が加わり、今では12台の山車が青梅街道を巡行する祭りとなっています。 青梅市内には23の囃子連(はやしれん)があり、14の囃子連が山車に乗り、残りの囃子連は街道沿いに居囃子とよばれるやぐらを組んでお囃子を披露します。

青梅大祭の特徴は「競り合い」にあるようです。 街道筋を行き交う山車同士が出会った際に始まる囃子の競演のことで、互いの山車が向き合い、屋台上の囃子連が威勢の良いお囃子で競り合うもので、その様子は「けんか囃子」とも呼ばれています。 テケテケというリズムにのって、ソレソレなどの掛け声とともに、相手の囃子につられないように大声で囃し、狐や獅子など様々なお面を着けた舞役が、相手の山車に向かって挑発する様に踊ります。

青梅夜具地と成木石灰で活況を呈した青梅市街地には、蔵造りの商家や看板建築がたくさん街道沿いに残っています。 蔵造りといっても、川越や佐原にある重厚で厳しい店蔵とは違い、下目板張りや白漆喰の外壁に、軒下の通気隙間のある蔵が多く、出桁造りの商家もたくさん見られます。 古い町並みは、青梅街道沿いの仲町、上町、森下町に残っています。 青梅宿場の西端には森下陣屋がありました。 八王子に設けられた代官所の出張所ともいうべき陣屋がおかれた場所です。 江戸中期には廃止されたようですが、跡地には敷地に鎮守として熊野神社が祀られています。

この付近の森下町には、江戸期から明治大正期までの古い町並みが残されていますが、青梅駅に近づくにつれて大正期から昭和初期までの看板建築が目立つようになります。 鉄道駅に近いほど町並みが新しいものになっていき、街道沿いは商家建築の博覧会の様相を見せてくれます。 森下町の古い商家の代表が旧稲葉家住宅です。 江戸時代後期に建築された平入り中二階建てで漆喰塗り込めの土蔵建物で、通りには桟瓦葺の下屋がつき、軒裏には通気隙間のある、青梅で良くみる典型的な店蔵です。 二階屋根にも棟にも、瓦は使われておらず、無駄な装飾も一切排した、実に質素で無骨な造りをしています。

街道沿いには、稲葉家住宅以外にも様々な造りの町屋建物が残っています。 蔵造りの商家には、漆喰塗りと下目板張りを併用したものが多く、海鼠壁や石張りのものは見あたりません。また、トタン葺きの屋根が目立つので昔は板葺きだったのかも知れませんし、軒裏に隙間が空いていて、蔵としては中途半端な造りをしています。

一方、木造外壁の商家としては、間口が広く奥行きが浅い小ぶりなものが多く、全体的に平入り二階建てで桟瓦葺きと下目板張り外壁が主流のようです。 比較的新しい住宅でも出桁造りになっているものがあり、関東地方の商家造りの伝統がここにも見られました。

青梅駅に近い仲町付近では間口の狭い看板建築が目立ってきます。 大部分が吹き付け外壁ですが、中には銅板葺きで2階に立派なバルコニーをつけたものもありました。祭りの人通りが多すぎてじっくりと観察できなかったのが残念でした。

一方、青梅駅の東側一帯では、町興しの一環として、「昭和レトロ」をテーマにした町並みがつくられています。 道路沿いの至る所に、昭和30~40年代、映画全盛の頃の邦画洋画の看板が飾られ、坂東妻三郎に美空ひばり、オードリーヘップバーンにグレゴリーペック等、筆者もリアルタイムでは知らない、往年の銀幕スター達の似顔絵が町を飾っていました。 青梅と映画の関係は良くわかりませんが、堅い話は抜きにして、何も考えずに楽しめる風景でした。

青梅駅北、永山丘陵の高台にある金刀比羅神社からは、青梅市街地を一望することができます。多摩川の流れは見えませんが、河岸段丘上の青梅市街地と対岸に広がる緑の丘陵が見渡せます。 そして、沢山のお囃子が、谷底から湧き上がってくるように聞こえ、多摩の山々に響き渡っていたのが印象的でした。

|

まちあるき データ

| まちあるき日 2010年5月 参考資料 ①「多摩川誌」河川環境管理財団 ②「青梅大祭」ちらし 使用地図 ①1/25,000地形図「青梅」平成13年修正

|