|

まちあるきの考古学 緑に埋まる路地空間と建込む長屋 超高層ビルとのコントラスト 都心に残る下町の風景

|

|

月島のまちあるき 私にとってもんじゃ焼きほど奇妙な食べ物はありません。 何度か食したことはあるのですが、美味しいと思ったことが一度もないのです。 東京人が言うには、 私は「美味しいもんじゃを知らない」のだそうで「とても不幸な奴」だそうです。 もんじゃ焼きの本場が東京下町で、その代表が月島です。 月島にある西仲通り商店街、通称「もんじゃストリート」には50軒ものもんじゃ屋が軒を連ね、休日には多くの観光客が訪れます。 幅2mにも満たない路地に面して長屋が連なる昔ながらの下町風景を残しつつ、その背後に超高層マンションが林立する、この際立ったコントラストが月島の町並みの特徴です。 |

左:生活感あふれる路地空間 右:佃島の舟溜りと大川端リバーシティ |

|

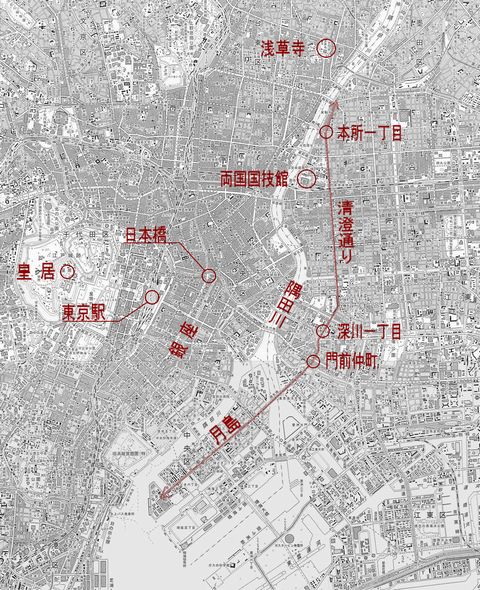

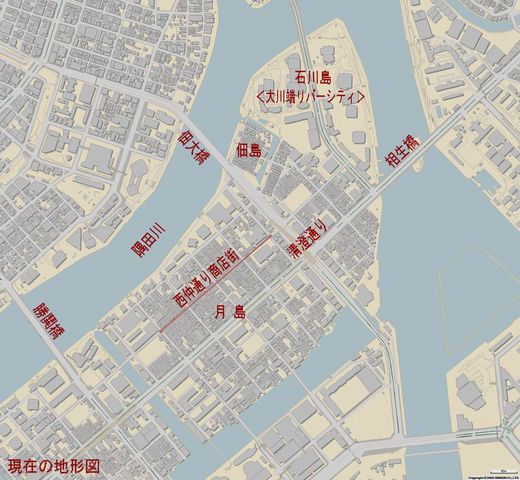

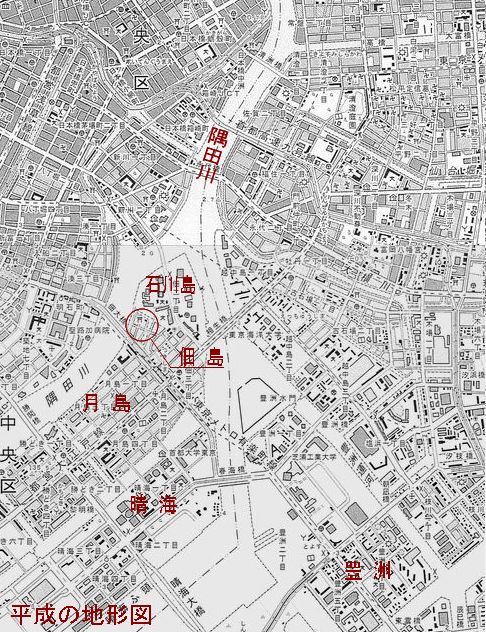

地図で見る 100年前の月島 現在の地形図と約100年前(明治13年)の地形図を見比べてみます。 明治期の地形図をみると、隅田川の河口に佃島と石川島があり、月島はまだ見られません。 隅田川左岸(図中の右側)が深川ですが、門前中町が海岸沿いにあり、その先の越中島も豊洲もまだ海中にあります。 佃島の南側に細長い砂州が見えますが、これを利用して月島が埋立てられたようです。 晴海、豊洲、有明、台場などの東京ウォーターフロントの埋立地は、いずれも晴海通りを基軸にして配置されていますが、この砂州の形状が起点になったのかも知れません。 |

|

月島の歴史 江戸時代、隅田川の河口には佃島と石川島の2つの島がありました。 |

|

月島の立地条件と町の構造 浅草寺の隅田川対岸を起点とする清澄通りは、本所一丁目、清澄公園、深川一丁目、門前仲町などの交差点を抜け、相生橋を渡ると月島を縦断して豊海水産埠頭まで至っています。 清澄通りは隅田川左岸の江戸下町を貫通する幹線道路です。

この幹線道路が、相生橋の架橋によって佃島・月島まで延長されたのは、明治36年のことでした。 当時、渡船しかなかった月島に始めて架橋されたのですが、これは月島が本所・深川・門仲という江戸下町の延長線上に形成されたことの証なのかもしれません。

月島は正方形を基本とした規則正しい町割りをしています。 月島を縦断する幹線道路が幅員36mの清澄通りであり、この両側に120m四方の正方形ブロックが整然と並んでいます。 120mは尺貫法で四十丈にあたりますが、これは日本古来からの一町の基本単位でしたので、月島の町割りの設計思想も日本古来のものを踏襲したものと思われます。 幅員六間(10.91m)の道路によって四十丈(120m)四方の街区が切り分けられ、各々の街区の中央には幅員三間(5.45m)の道路が貫通して街区を二分割しています。 それに十間(18m)の間隔で幅員一間(1.81m)の路地が通り抜けて、一本の路地には20軒程度の長屋が接して建ち並んでいます。 これが、月島の町割りの基本構成となっています。 そして、路地は公道ではなく、両側の住民が半間づつ提供する私道、いわゆる「出合い道」のようです。また、「長屋」は正確には長屋ではなく、私道である路地に面して建つ木造の戸建住宅のようです。 市街地が形成された明治大正期に、路地空間を確保する建築線のような規制、建物高さや間口の形態制限などがあったのかも知れません。 大正期から昭和初期にかけて、東京郊外における土地区画整理事業の進展に伴って、近代的な都市計画理論に基づく街路配置手法が確立されていきますが、月島の区画整理は、それを待つことなく、日本古来からの町割り思想に基づいて行われたようです。

月島は、関東大震災により市街地の大部分が焼失してしまいますが、太平洋戦争では空襲を受けなかったため、町中には震災後に再建された家屋が数多く残されています。 なかには、出桁造りの町屋や看板建築も見られます。

街区を通り抜けている路地は幅1.8mほどしかなく、この路地に面して長屋がびっしりと建て込んでいます。 私のような外部の人間が路地に入ると、居心地の悪さを感じます。その原因は、路地空間のもつプライベート性のようです。 路地を挟む住宅は、玄関や窓が直接路地に面しています。 2階に設けられたベランダには洗濯物が干され、軒下には自転車やゴミボックス、空調の室外機などが所狭しと置かれています。 住民の生活が路地に溢れ出て、路地はあたかも住民の共有庭のようになっています。 住民同士が路地をプライベート領域化することで、玄関やベランダが路地に直接面する開放性に安心感を与えているといえます。 ここには江戸落語に登場する路地コミュニティの匂いを感じることができます。

路地を最もプライベートな空間にしているのが、狭い路地を埋め尽くす緑です。 玄関先にびっしりと並べられた鉢植え、軒下に吊るされた鉢植え、ブロックが積まれた植え込み、そこには高木も植わり、中には梅花が春を彩る路地もありました。 一坪の庭さえ持てない人々の、緑への憧れがこんな形で現れたのでしょう。 このような緑豊かな路地が最も月島らしい町並み風景です。

月島には、路地と長屋ばかりが並んでいるわけではありません。 10.8m幅員の道路沿いにはRC造のビルが建ち並んでいます。長屋が建て替わったようです。 また、一街区全体がマンションや商業施設に再開発されたものもあり、長屋と高層ビルとのコントラストが月島の町並みのもう一つの特徴になっています。

佃島には住吉神社があります。 かつての漁民の出身地である大阪から勧請したもののようです。 佃島は、漁師町であるばかりでなく、江戸湊の入口に位置していましたので、住吉神社は荷船、渡船、問屋などの海運業に関わる多くの人々から、渡航安全の守護神として信仰を集めてきたのではないかと思います。 住吉神社の他にも、町には堀割りの舟溜りが残され、河岸には住吉神社の鳥居があるなど、往時の名残が見られ、出桁造りの家屋も散見されます。そして、軒先には溢れんばかりの鉢植えの植栽が江戸時代から変わらない路地空間に彩りを添えています。

かつて造船所のあった石川島は、大川端リバーシティ21として約4000世帯の居住する超高層マンションの林立する都市となっています。 それぞれの高層棟は、高さやデザインを少しずつ変えつつも、全体として統一されていて、美しいスカイラインを描いています。私はあまり好きではありませんが、学生時代に都市計画の授業で見た、ル・コルビジェの「輝く都市」を思い出します。 昔ながらの風情を残す佃島の船溜まりからは、超高層マンションが建ち並ぶ様子が望めます。まるでSFアニメの巨人達に囲まれたのようにもみえ、言いようのない威圧感を覚えました。

|

まちあるき データ

| まちあるき日 2010年3月 使用地図 ①1/25,000地形図 「東京南部」平成18年更新 「東京首部」平成20年更新 ②1/20,000地形図 明治13年

|